Die aktuellen Zahlen aus der Arbeitszeitrechnung, die regelmäßig vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlicht werden zeigen eine Veränderung in der Struktur des deutschen Arbeitsmarktes auf. Erstmals seit Corona ist das Arbeitsvolumen wieder gesunken. Im Jahr 2024 lag es bei 61,37 Mrd. Stunden und damit 0,1% niedriger als im Vorjahr.

Auch die Zahl der Beschäftigten in Vollzeit ist zurückgegangen. Mit 25,58 Mio. sinkt sie um 0,2%. Dafür steigt die Zahl Beschäftigter in Teilzeit deutlich an. Sie lag im Jahr 2024 bei 16.728 Mio. und legt um ganze 1,2% zu.

Auf Grund der wirtschaftlich angespannten Lage der letzten Jahre ist der Rückgang nachvollziehbar. Trotz Fachkräftemangel in vielen Branchen wurden zahlreiche Stellen in Deutschland – besonders in der gebeutelten Industrie – abgebaut, da bisher eine sichere Perspektive fehlte. Durch den jetzt beschlossenen Finanzschub, der wieder mehr Investitionen erlaubt, erhoffen sich Experten eine Umkehrung dieses Trends.

Es gibt weitere Gründe für den Rückgang des Arbeitszeitvolumens. Dazu zählt der viel beschriebene demografische Wandel, denn wir sind in einer Phase angelangt, in der die Babyboomer den Arbeitsmarkt zunehmend verlassen. Dazu kommt, dass Teilzeitbranchen wie Gesundheit und Pflege weiter expandieren.

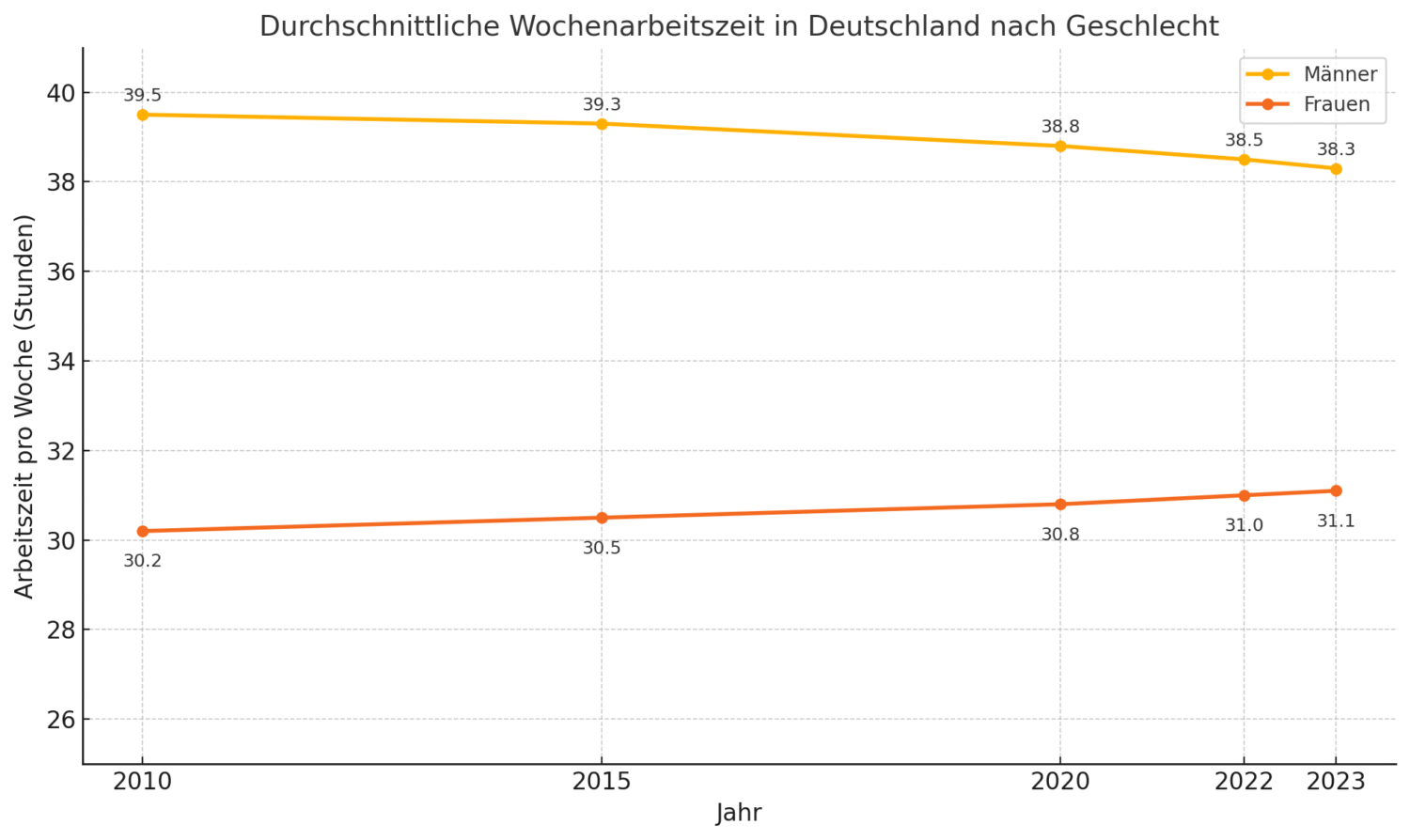

Stichwort Teilzeit: Die Lage von Frauen auf dem Arbeitsmarkt hat einen erheblichen Einfluss auf das gesamte Arbeitszeitvolumen – sowohl direkt durch ihre Erwerbsbeteiligung als auch indirekt über strukturelle Veränderungen im Arbeitsmarkt. Die Erwerbsquote von Frauen ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Theoretisch sollte das zu einem höheren Volumen führen. Da viele Frauen aber überdurchschnittlich oft in Teilzeit arbeiten, resultiert das effektiv in einem Rückgang.

Zu einem großen Anteil liegt das an strukturellen Rahmenbedingungen. Frauen leisten beispielsweise nach wie vor einen höheren Anteil an Care-Arbeit. Mit verbesserten Angeboten bei der Kinderbetreuung, familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen und einer gleichmäßigeren Verteilung der Care-Arbeit könnte das Arbeitszeitpotential von Frauen deutlich effizienter ausgeschöpft werden.

Quellen:

Wecker von Freepik